- Gina Venneri

- Maggio 2, 2025

Fare il rito, vedere il rito, essere il rito. Osservazioni di un’astante calabrese sulla Semana Santa andalusa

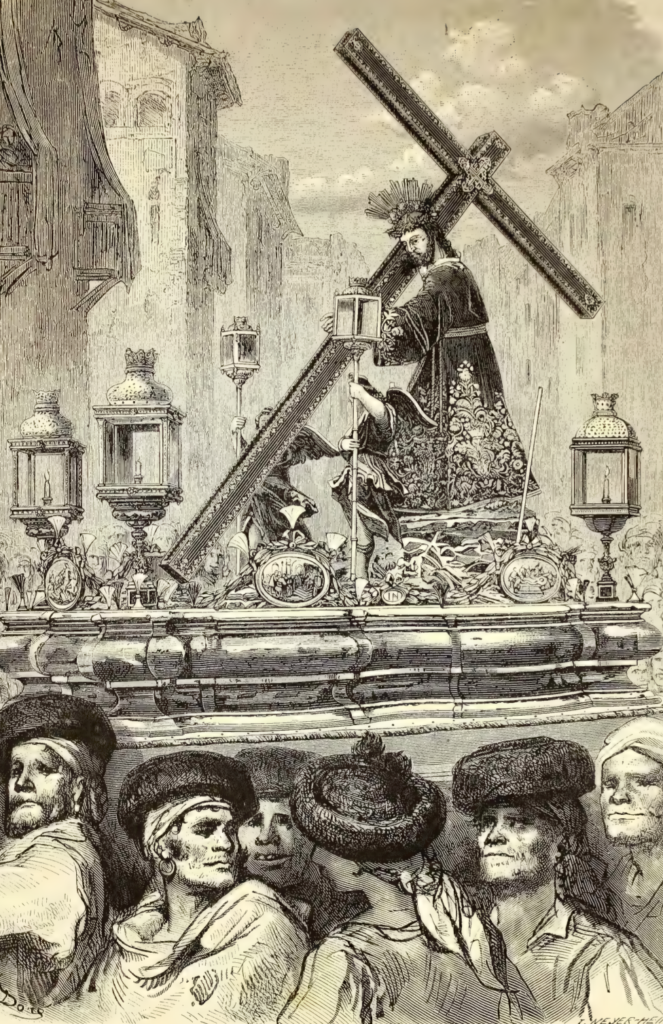

«Jesús Nazareno es una pantalla que te dice algo».

Primavera, Costa del Sol. Durante la settimana che precede la Pasqua, le città andaluse si trasformano in macchine rituali di impressionante complessità, piegandosi a un tempo altro segnato non dall’orologio civile ma dalla lenta avanzata di hermandades e confradías, dai rintocchi dei tamburi, dal suono delle trombe, dai repertori solenni delle bande – vere e proprie orchestre itineranti con tanto di solisti –, dal passo oscillante degli imponenti tronos o pasos¹ che attraversano le strade e le piazze dei quartieri. Ori, fiori, velluti, ricami, candele, suppellettili, l’aroma penetrante degli incensi. E poiché mancano le cuzzupe, si va di torrijas de leche e pestiños. La fortuna della Semana Santa in Andalusia risiede, senza dubbio, nell’esplosione sensoriale generata dalla sua scenografia, capace di coinvolgere vista, olfatto, udito, tatto e gusto – oltre che nella marcata promozione, nel supporto mediatico e nel sostegno istituzionale che ne hanno incentivato la diffusione. Come ogni altro fenomeno religioso, ricorda Rafael Briones Gómez, la Semana Santa andalusa è un evento pluridimensionale e sfaccettato che intreccia diversi livelli di significato e partecipazione: innanzitutto, si radica nella tradizione storico-sociale di un popolo che la pratica da oltre cinquecento anni. Le sue origini, infatti, risalgono al periodo dell’occupazione moresca, quando la popolazione tentava di difendere la propria fede attraverso rituali condivisi. A ciò si affianca la dimensione cristiano-cattolica, appunto, che trova nella celebrazione della passione, morte e resurrezione di Gesù di Nazareth il suo fulcro. La Semana Santa si manifesta, inoltre, come uno spettacolo teatrale en plein air, in cui la sfilata assume i tratti di una performance totale, collettiva e idiosincratica. Non meno rilevante è l’aspetto ludico che contribuisce alla sua straordinaria capacità di attrazione: l’inutile e spensierato gioco, spesso considerato parte integrante delle cerimonie, scandisce momenti cruciali. Accanto a ciò emerge la componente ascetico-mistica e magica, a conferma della molteplicità di piani esperienziali attivati. La vita si svolge secondo il ritmo implacabile dei cortei e ogni aspetto dell’ordinario si modella attorno al flusso liturgico. Concedersi una tazza di caffè? Impresa ardua: non è certo colpa dell’indisponibilità della bevanda, ma della sacralità dei tempi – «tengo algunas comandas para la Semana Santa», cit. Le calles diventano labirinti di blocchi e divieti e ogni angolo è occupato dalle grandiose piattaforme processionali costringendo a deviare, fermarsi o accodarsi. Di sera, l’idea di muoversi agevolmente diventa una chimera. Le giornate si dilatano, la notte diventa il tempo privilegiato del sacro. Alcune processioni, come quella malagueña del Cristo de la Buena Muerte, si svolgono a ritmi lenti e finanche irreali. È il prezzo da pagare per poter vivere l’intensità di un momento che, per chi lo sa cogliere, va oltre la pars devota. Victor Turner descrive il rito come un limen carico di trasformazione simbolica: la Semana Santa è, effettivamente, una soglia attraversata da migliaia di persone che, ogni anno, rinnovano il senso della propria appartenenza. L’evento si ripete, ma mai identico. Restored behavior, come sottolinea Richard Schechner: comportamento reiterato, memorizzato, mai meccanico. Ogni gesto è ritorno, e insieme creazione. Pasos e tronos sono già uno spettacolo, ma il vero teatro risiede nella sinergia tra corpi e sculture, tra portatorə e spettatorə, tra peso e percezione: è il modo in cui vengono portati, vissuti, a fare la differenza. È il 1862 quando il barone francese, storico dell’arte e collezionista Jean-Charles Davillier intraprende il suo viaggio nella penisola iberica, testimoniando l’imponenza delle celebrazioni della Semana Santa sivigliana. I suoi resoconti, raccolti all’interno del volume intitolato L’Espagne, pubblicato per la prima volta nel 1874 dalla casa editrice Bachette², sono accompagnati dalle illustrazioni dell’artista-visionario Gustave Doré, analogamente affascinato dal territorio spagnolo come il suo sodale. L’istantanea offerta, visivamente quanto testualmente, è più che mai attuale: una Siviglia fatta di confrades, nazarenos, muñidores, costaleros (fig. 1) e mastodontici pasos, come quello recante la scultura lignea policroma di Jesús Nazareno del Gran Poder, all’epoca ritenuta opera di Juan Martínez Montañés, in realtà attribuibile a Juan de Mesa (fig. 2). La potenza evocativa delle parole di Davillier è tangibile, quasi palpabile. Spesso, nel corso del resoconto, accenna all’importanza di occupare la posizione migliore per assistere alle preocessioni. Per lui, così come per la vasta moltitudine che condivide lo stesso desiderio, ottenere una posizione privilegiata poter godere al meglio delle processioni è fondamentale: «un ami nous avait offert un balcon à l’angle de la Calle de Genova et de la Plaza de la Constitution: nous acceptâmes avec empressement, car il n’est pas de meilleure place pour voir les processions religieuses de Séville», scrive. Significa avere una visuale comoda, ma anche straordinarie opportunità di visibilità – come diremo, la volontà di vedere si sovrappone a quella di essere vistə, motivo per cui è difficile incontrare locals mal vestitə durante la Semana Santa. Ognunə si sente, a suo modo, protagonista delle celebrazioni: è il pubblico che, partecipando attivamente, trasforma le strade in spazi di interazione. Io stessa, partecipe in una veste quasi invisibile, ho sentito come un privilegio poter osservare dal balcone di casa mia, in Calle Granada. Non a Siviglia, ma a Málaga, la seconda città più importante dell’Andalusia per la grandezza della Semana Santa – che ha sviluppato, del resto, modelli di celebrazione imitati in tutto il territorio circostante. Anch’io, come las malagueñas e los malagueños, ho bramato di essere al centro del rito; d’altronde, il rito si completa nello sguardo condiviso. I gruppi scultorei sui baldacchini monumentali diventano pantallas: non immagini statiche bensì schermi, mediazioni, superfici fenomeniche che si configurano come dispositivi di rivelazione, pur radicati nella loro materialità sensibile. E il confine tra me, osservatrice, e il rito, scompariva.

- Lo sguardo rituale: la folla come co-autrice

La folla è, indubbiamente, co-autrice della Semana Santa. La posizione di chi osserva, lo spazio in cui si colloca e soprattutto la modalità del vedere assumono un ruolo strutturale nella produzione del significato. L’atto stesso della visione – orientata, selettiva, immersiva – si struttura come un dispositivo semiotico primario: senza la presenza dell’astante, il rito rischierebbe di smarrire la sua forza evocativa, la sua capacità performativa e trasformativa, nonché la sua resistenza nel tempo. Una delle peculiarità più emblematiche della Semana Santa a Málaga, come già accennato, risiede nella monumentale dei tronos: imponenti piattaforme processionali, altari mobili, che possono raggiungere masse superiori ai cinquemila chilogrammi. A differenza del modello sivigliano, dove i costaleros operano nascosti sotto la struttura in una sorta di invisibilità, gli hombres de trono malagueñi agiscono in piena visibilità, disposti ai lati in una coreografia umana meticolosamente orchestrata. Il loro corpo non è solo strumento: si offre allo sguardo, si lascia identificare, si impone come soggetto celebrato. Allo stesso tempo, incarna una doppia responsabilità: sostiene la massa della statua ma anche – e forse soprattutto – il peso dell’identità e del rituale condiviso. Il movimento ondulatorio del trono, la mecida, non è semplice logistica: è un linguaggio. Richiede disciplina estrema, sintonia fisica e affettiva che trasforma la moltitudine in un’unica entità cinetica. Il gruppo dei portatori – talvolta superiore alle duecento unità – si muove come un solo corpo corale, rispondendo ai comandi del mayordomo de trono. La fatica si fa liturgia. Málaga, nella sua settimana più intensa, diventa città-corpo che si lascia attraversare da una massa percettiva vigile, emotivamente coreografata, disciplinata nel suo essere spettatrice e al contempo partecipe. Ancora, si trasfigura in città-simbolo: scena e spettatrice, soggetto e palcoscenico. Le/gli spettatorə, tutt’altro che passivə, assumono un ruolo attivo: vedere è un atto performativo. Si studiano con cura i percorsi processionali, si prenotano i balconi strategici, si scelgono i punti di osservazione in base alla geografia affettiva dei simulacri – il proprio Gesù, la propria Vergine. Si applaude, si canta, si piange, si prega, si tace oppure si acclama, come in un teatro.

Riflettere su uno stereotipo: Andalusia, fanatismo e “troppa” religiosità

William Jacob, in Travels in the South of Spain, redatto nel 1811, sostiene che il tema della religione in Andalusia sia troppo rilevante per essere trattato con leggerezza. Le cerimonie andaluse si ripetono con tale frequenza, le espressioni linguistiche di derivazione religiosa sono così comunemente utilizzate e le consuetudini popolari risultano così profondamente impregnate di essa, che la questione merita, secondo lui, la massima attenzione. Vi dedica, infatti, un intero paragrafo. Ho meditato molto su un’osservazione fatta, qualche settimana fa, da un americano che ha vissuto per diversi anni a Málaga: «andalusians are the most catholic in Spain», cit. Un’affermazione totalizzante quanto problematica che si affaccia ogni anno con regolarità sulle labbra di chi osserva, commenta o partecipa alla Semana Santa. Il fervore religioso, l’esaltazione emotiva, e talvolta persino un certo fanatismo attribuito al coinvolgimento popolare alimentano una distorsione che deve essere disarticolata. Moltə rimarrebbero sorpresə nel constatare che una parte significativa costaleros, penitentes o nazarenos non sono, in realtà, credenti né tantomeno praticanti. È un dato di fatto, oggetto di una solida tradizione di studi antropologici locali, che la partecipazione a questi riti non sempre deriva da un’intima adesione al credo cattolico, ma piuttosto da dinamiche identitarie, familiari e comunitarie. L’elemento cruciale è il particolare processo di secolarizzazione che ha interessato l’Andalusia: un percorso in cui il venir meno della fede religiosa istituzionalizzata non ha comportato la dissoluzione dei rituali, bensì la loro riconfigurazione simbolica. Lungi dallo svanire, le forme rituali si sono radicate nel tessuto urbano e sociale, sopravvivendo come pratiche culturalmente significative, integrate nella quotidianità e reinterpretate alla luce di esigenze identitarie e performative. Le hermandades e le confradías, così come le scuole di musica processionale, non sono semplici residui di una religiosità arcaica: sono laboratori comunitari in cui si forgiano appartenenze, si tramandano memorie, si negoziano ruoli sociali. L’adesione a questi organismi è spesso più vicina alla fedeltà a un lignaggio o al proprio barrio che non a un sentimento religioso in senso stretto. Eppure, nel loro insieme, contribuiscono a mantenere viva quella che definirei sacralità senza trascendenza: un orizzonte condiviso di senso in cui la liturgia si fa corpo sociale, la parata si fa linguaggio dell’identità. In questo contesto, la Semana Santa – a Málaga, come nelle altre città andaluse – si impone come fenomeno politico, estetico, urbano. Mi è capitato di piangere, pur non essendo cattolica, davanti ai tronos e alla potenza visiva dei loro apparati, ascoltando la musica che taglia l’aria come un lamento. E non è stato un pianto retorico, né una commozione di superficie: era un moto autentico, inaspettato, generato dal senso di immersione totale in un tempo altro, in una narrazione condivisa. Non sono nuova alle processioni. Vengo da una terra, la Calabria, in cui la Pasqua è vissuta come un’esperienza radicale, viscerale, talvolta spietata. È una religiosità che non si contempla da lontano: la si attraversa, la si sente sottopelle. I Vattienti di Nocera Terinese e di Verbicaro, con i loro gesti di flagellazione cruenti, traducono la redenzione in carne viva; le Pupazze di Bova, simboli vegetali sincretici, intrecciano Cristo e Persefone in una cosmologia rituale che parla di morte e rinascita; l’Affruntata di Vibo Valentia e la Naca di Davoli rivelano, attraverso la coreografia degli incontri e dei trasporti notturni, un senso di mistero che è al tempo stesso privato e collettivo. Eppure mi sono chiesta, non senza turbamento, perché mi fossi emozionata di più davanti ai tronos malagueños che non dinanzi ai ginocchia, gambe, cosce e polpacci martoriati dai cardi, con l’acre odore ematico che si fa via via più intenso nelle narici e con il gusto del vino, ormai indissociabile dal sapore del sangue. La risposta, forse, risiede nell’abitudine, nell’assuefazione, in una forma di appartenenza mimetica. Ma è indubbio che con i vattienti ho sentito dolore. Un dolore reale, empatico, che mi ha connessa più volte a Cristo sofferente in modo diretto e senza mediazioni. In Calabria, la Pasqua conserva un’intensità che sfugge alle logiche dell’evento spettacolare. Di certo, non si dispone di app sugli smartphone per monitorare la posizione dei vattienti per le strade di Nocera e Verbicaro, agguantando prontamente la fotocamera del proprio smartphone. Non è performance, ma partecipazione. È rito che agisce sulla carne. Una spiritualità incarnata che, pur evolvendo, non si è mai sradicata dal proprio sostrato ancestrale.

Note

¹ La differenza tra pasos e tronos riguarda soprattutto la terminologia regionale e la struttura fisica delle piattaforme processionali utilizzate durante la Semana Santa. I pasos, tipici della Semana Santa sivigliana, sono piattaforme di dimensioni più contenute, trasportate a spalla dai costaleros. Invece, i tronos, più comuni in altre regioni andaluse come Málaga, sono strutture più grandi, spesso trasportate da portatorə visibili, e caratterizzate da un aspetto più monumentale e imponente.

² Il volume gode di un eccellente successo e viene rapidamente tradotto e pubblicato fino ad oggi. In esso si apprezzano già, come qualcosa di consolidato, gli stereotipi su cui si basa l’immagine “romantica” dell’Andalusia e si percepisce la forte influenza del costumbrismo.

Riferimenti bibliografici

Jacob, W. (1811), Travels in the South of Spain, in letters written A.D. 1809 and 1810, Londra.

Davillier, J.-C. (1874), L’Espagne, Parigi.

Hernández Díaz, J. (1953), La imagen del santo Cristo de Medinaceli, «Archivio Hispanlese», XVIII, pp- 221-222.

Turner, V. (1969), The Ritual Process: Structure and Anti-Structure, Chicago.

Maldonado, L. (1975), Religiosidad popular. Nostalgia de lo mágico, Madrid.

Bernal Rodriguez, M. (1985), La Andalucía de los libros de viajes del siglo XIX, Siviglia.

Briones Gómez, R. (1993). La experiencia simbólica de la Semana Santa. Funcionamiento y utilidad, «Gazeta de Antropologia», 10, pp. 1-16.

Schechner, R. (2002), Performance Studies. An Introduction, Londra/New York.

Witko, A. (2004), Sobre la iconogrfia de Jesus Nazareno rescatado en los siglos XVII-XIX, «Folia Historica Cracoviensia», 10, pp. 431-447.

Moreno Navarro, I. (2008). La Semana Santa andaluza como “hecho social total” y marcador cultural, in José Luis Alonso Ponga, David Álvarez Cineira et alii (ed.), La Semana Santa. Antropología y religión en Latinoamérica, Valladolid.

Rodríguez Becerra, S. & Hernández González, S. (2021). Semana Santa en Andalucía: Modelos estructurales, organizativos y rituales, in Rubén Sánchez Domínguez (ed.), VII Congreso Nacional de Hermandades y Cofradías, Zamora, pp. 117-138.

Crediti fotografici

Courtesy the author

Freak flâneur affetta da iperattività immaginativa, Gina esplora universi visivi eccentrici e pratiche artistiche radicali. È dottoranda in Metodi e Metodologie della ricerca archeologica e storico-artistica all’Università di Salerno e la sua ricerca indaga i processi di risignificazione che investono i cimiteri storici peninsulari. Ha collaborato con gallerie d’arte, enti del terzo settore e associazioni di promozione sociale, contribuendo all’ideazione e alla realizzazione di mostre collettive, eventi e progetti culturali.

Entra

in dialogo

con noi

Siamo sempre alla ricerca di nuove connessioni, idee e collaborazioni. Se vuoi proporre un progetto, ricevere informazioni sulle nostre attività o semplicemente condividere una riflessione, scrivici.