- Tessa Vigano

- Giugno 7, 2025

Monocaina. L’invisibilità come sfida di moralità pubblica

Acerrima nemica della fretta,

spauracchio di aerei e guidatori,

certo ti maledice ogni volatile,

ma io sono felicissimo…

…e le cime degli alberi, visibili

appena stormiscono ma restano

immobili e condensano efficienti

in gocce esatte della Tua umidità.

Ti rendo grazie: Grazie, Grazie, Nebbia.¹

Mi piace pensare che la nebbia sia una magia atmosferica che arriva da lontano per confondere, celare e creare scompenso alla regolarità. Qualcosa che non si tocca, che non si sa da dove arriva e che con la sua umidità crea un bellissimo stato di opacità che, a sua volta, genera una paradossale trasparenza.

Nell’Iliade, Zeus circonda Era di una “nube aurea” così che possano giocare insieme in cima al monte Ida senza che gli altri Dèi li possano vedere. Nel medioevo quando si manifestavano grandi tempeste si credeva fossero i demoni a riempire l’aria, non c’era nessun altra ipotesi per spiegare un fenomeno distruttivo, se non attribuendone la responsabilità a un essere invisibile superiore alla volontà umana; “I demoni possono simulare i corpi con fumo e vapore, possono materializzare l’apparenza degli oggetti così che rimangano invisibili”.²

Il pensiero sulla nebbia ci offre una premessa per affrontare il tema dell’invisibilità, il quale verrà indagato come prova di moralità verso una condizione pubblica, come tematica fantascientifica e come indagine sociale contemporanea.

Platone ne La Repubblica³ ci spiega che l’invisibilità è una vicenda perfettamente normale, sottolineando come sia un problema morale e non tecnico. Nel mito dell’anello di Gige, come racconta Platone nel secondo libro attraverso le parole di Glaucone, un semplice pastore, trova un anello magico che gli conferisce il potere di diventare invisibile. Questa speciale condizione gli permette di compiere azioni senza conseguenze, poiché non essendo visto da nessuno non può temere punizioni o condanne. Così, usando l’anello per sedurre la moglie del re Candaule e uccidere quest’ultimo, Gige assume il trono al posto del sovrano, mutando radicalmente la sua posizione sociale.

Secondo Glaucone, Gige approfittò meschinamente della magia di cui è venuto casualmente a possedere, per poi abusarne e utilizzarla per truffare e imbrogliare senza alcuna difficoltà. Per Platone dunque l’invisibilità è una sfida morale per cui nessuno di noi si mostrerebbe all’altezza, poiché corrompe e ci spinge verso tre condizioni comuni; potere, sesso e omicidio.

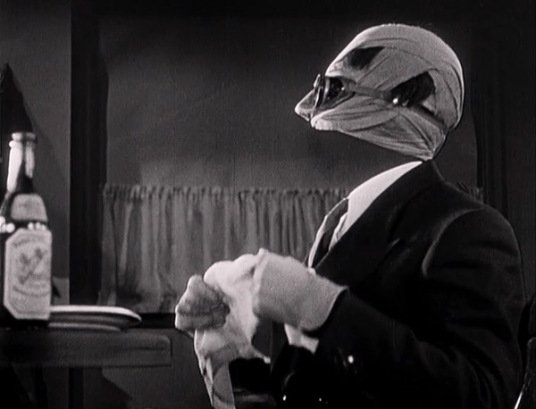

La nebbia diviene un elemento centrale dell’invisibilità per il dottor Griffin: “Posso agire solo in giornate limpide e serene, difatti quando piove l’acqua si vede sulla mia testa e sulle mie spalle e nella nebbia mi si può vedere come una grossa bolla”.⁴

Nel film L’uomo invisibile (1933), diretto da James Whale e tratto dal romanzo omonimo di H.G. Wells, il protagonista, il dottor Griffin, è uno scienziato che scopre un modo per rendersi invisibile grazie a una sostanza chimica chiamata Monocaina. Dopo aver testato la sostanza su un cane, che prima diventa bianco e poi impazzisce, Griffin decide di usarla su sé stesso. Questo esperimento lo rende effettivamente invisibile, ma con gravi conseguenze psicologiche; il dottore si trasforma in un personaggio pericoloso, che perde ogni legame con la moralità.

Cosa fareste voi se foste invisibili? Se una sostanza tossica vi rendesse invincibili? Il Dottor Griffin viene posseduto da una smania incontrollabile di conquistare il mondo, frustrazione che nasce dalla vera invisibilità professionale che subisce all’interno della comunità scientifica. Dunque l’autore ci suggerisce che, quando non si è capiti o riconosciuti, il rischio di prendere decisioni moralmente sbagliate diviene una possibilità di riscatto.

È interessante prendere in considerazione il concetto di morale sviluppata dal filosofo e sociologo Zygmunt Bauman, il quale lo definisce un fattore divenuto del tutto individuale. Dal momento che la morale, come regolazione coercitiva dell’azioni di un uomo, viene a mancare a causa di una assenza di preoccupazione da parte della società, essa diviene allora indipendente, irrazionale, libera. Queste componenti generano un contesto che, partendo dalle singole scelte dell’Io, si conclude formando in ogni caso una società, ma se le sue relazioni sociali si scoprono instabili generando disordine, problemi e limiti da gestire.

Come spiega Bauman, la morale e le scelte di determinati atteggiamenti sono strettamente connessi con le influenze sociali, non è un caso che Whale abbia posto ben chiaramente, come causa scatenante del delirio del dottore, l’inadeguatezza e i pregiudizi collettivi di una isolata comunità di provincia; “È invisibile, ecco quel’è il problema!”.⁵

L’idoneità estetica ed etica di un individuo ci permette di essere considerati dalla società “normali”, ovvero soggetti che possano rientrare facilmente in categorie, che siano produttivi e utili al sistema globale sociale. Non è un caso che la nostra quotidianità sia regolata da leggi normative dei comportamenti ritenuti accettabili o inammissibili; difatti il temine “normativa” deriva da “norma” inteso come regola: “L’insieme delle norme che regolano una determinata materia o presiedono alla disciplina di un istituto, di un ordinamento giuridico”. Dunque un individuo che viene considerato normale è semplicemente una persona che segue rigorosamente le regole e applica la disciplina, ma cosa succede se queste norme non vengono rispettate? Se si esce dagli schemi normativi di una società? Che ruolo può avere l’invisibilità? In merito, la caccia alle streghe è un frammento della storia che può fornirci alcune risposte.

La caccia alle streghe, nell’Umanesimo e Rinascimento, ha ucciso un numero incalcolabile di persone che per la costruzione capitalistica erano da espellere dalla nuova società. Vagabondi, pastori, mendicanti, omosessuali, indios sono i soggetti chiamati in causa e da alcuni studi emerge che le streghe appartenevano quasi sempre ai ceti umili, la loro marginalità sociale era abbastanza per essere trattati diversi e diversamente da chi praticava stregoneria e alchimia nei ceti più elevati. Luciano Parinetto definisce questa categoria “Gruppi sociali inassimilabili”,⁶ dove il diverso si pone in concorrenza con la strategia sociale e solo successivamente all’accusa di perversione potrà diventare sfruttabile per l’accumulazione originaria.

Possiamo dunque affermare che oggi l’invisibilità traspare come una trasformazione dell’inassimilabile di Parinetto; nella società contemporanea ci ritroviamo avvolti da un leggero e invisibile strato di indifferenza che permette al sistema capitalistico di proiettarsi verso un nuovo sistema detto anche globalizzazione.

Mentre un giorno mi recavo in università, feci caso alla vetrina allestita di Zara Home, un grande letto ben adornato di cuscini e coperte e per terra, fuori, sul mio stesso marciapiede una persona arrotolata nei cartoni. Oggi i soggetti subalterni non vengono di certo perseguitati e torturati ma rimangono protagonisti di una grande aberrazione della realtà, in cui la loro posizione di povertà diviene fondamento dell’era dell’invisibilità.

Ne La terra dell’abbastanza⁷ l’invisibilità di due giovani emarginati è sinonimo di periferia, quando per periferia si intende fuori dal centrum, dove l’aria che si respira è altra, dove l’architettura degrada gli animi e le circonvallazioni definiscono confini. Quello che ci lascia questo film è un grande senso di inettitudine, inadeguatezza e impotenza verso quell’emisfero trasparente che costringe due ragazzini a vivere senza umanità e voglia di volere di più. È abbastanza morire per tenere alto l’onore, per non subire l’indigenza sociale in cui sono destinati a vivere? Per chi non conosce alternative di realtà che posto rimane?

Proprio come i due giovani dei fratelli D’Innocenzo investono e uccidono di notte un uomo, anche il protagonista nell’Uomo invisibile di Ralph Ellison si rende conto della sua invisibilità sociale quando per caso quasi uccide un passante. “Mi resi conto che l’uomo, in realtà, non mi aveva visto; che quello, per lui, non era altro che un incubo di sonnambulo!”;⁸ questo giovane uomo senza nome viene descritto come un possibile rivoluzionario emarginato e, per quanto fosse un bravo ragazzo, i pregiudizi delle persone lo conducono ad una stato di misantropia e violenza. Il protagonista di Ellison diviene invisibile non solo perché appartenente ad un minoranza, ma perché lui stesso si rifiuta di adeguarsi al potere sia della maggioranza sia di quella stessa sua minoranza.

Si evince dunque che le influenze esterne, le pressioni sociali e politiche abbiano un ruolo decisivo sulla moralità del singolo individuo. Parinetto spiega bene come la soglia della contemporaneità si scatena da quell’alterità sociale storica radicata nell’istituzione, la quale vede protagonisti i soggetti eccentrici, fuori dal centro. Proprio come la caccia delle streghe crea le streghe e non viceversa,⁹ così i pregiudizi creano l’invisibilità che di conseguenza pone in dubbio i confini morali. “Quando uno è invisibile i problemi come il bene e il male, l’onestà e la disonestà, gli appaiono di forma così mutevole che egli li confonde l’uno con l’altro”¹⁰ generando un degrado individuale autodistruttivo.

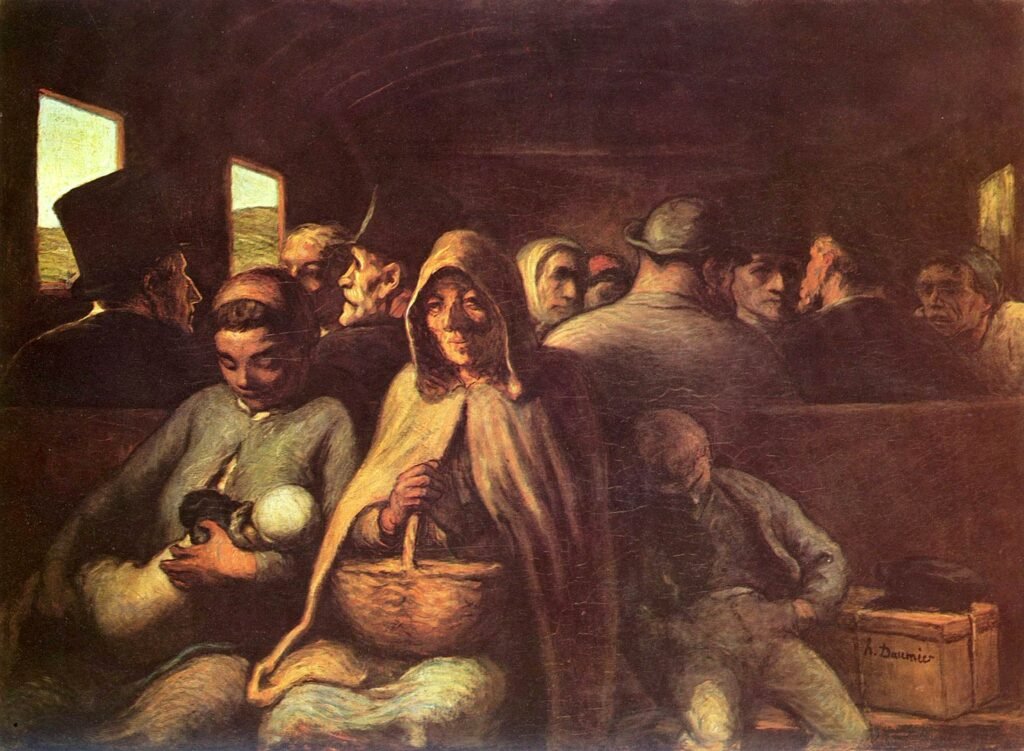

Molti autori del tra il XVIII e il XIX secolo esplorano l’angoscia dell’individuo minacciato dalla perdita della sua identità in una società di massa; Joseph Conrad, per esempio, ha lavorato sull’anonimato invisibile di Londra per il suo agente segreto che scompare tra la folla della cittadina grigia.

Charles Baudelaire, immerso nella realtà urbana parigina, si fa attento scrutatore della moltitudine a cui lui stesso appartiene come individuo. Sono gli anni in cui nasce la figura del flâneur, soggetto che all’interno della folla cittadina sfugge ad ogni associazione descrittiva, non si fa etichettare ponendosi così in contrasto con il capitalismo borghese. Il flâneur è in qualche modo “l’uomo della folla”, dal titolo di una novella di Edgar Allan Poe che Baudelaire ha tradotto e ripreso per descrivere Constantin Guys.

C’è una sottile assonanza tra l’uomo moderno descritto dal filosofo francese e quello poliziesco di Allan Poe, per quanto un individuo si sforzi di osservare e distinguere la sua individualità, sarà sempre soggetto al peso della folla, che piano piano lo assorbe fino a renderlo invisibile. La moltitudine diviene il rifugio che protegge l’asociale dai suoi persecutori. Se non puoi sconfiggerli unisciti a loro così da cancellare ogni traccia di individualità, forse per non impazzire, forse per non diventare come loro o forse per non sfidare quella soglia sottilissima tra il proprio Jekyll e il proprio Hyde.

In una continua lotta che, dalla storia più antica, non si arrende nella nostra contemporaneità, l’invisibilità e le ingiustizie vengono trovano pane per i denti nelle differenze di ogni genere.

Note

¹ Wystan Hugh Auden, Grazie, Nebbia, Adelphi, Milano, 2011.

² Lynn Thorndike, A History of Magic and Experimental Science (1934), Columbia University Press, New York, vol. IV.

³ Platone, La Repubblica, 1999, Laterza, Roma, VI rist. 2024.

⁴ Dal film L’uomo invisibile di James Whale, 1933.

⁵ Cit. L’uomo invisibile.

⁶ Luciano Parinetto, La traversata delle streghe. Nei nomi e nei luoghi, Colibrì Edizioni, Milano, 1997.

⁷ La terra dell’abbastanza, scritto e diretto di fratelli Damiano e Fabio D’Innocenzo, 2018.

⁸ Ralph Ellison, Uomo invisibile, Einaudi, Torino, 2009.

⁹ Nicoletta Poidimani, Utopia nel corpo, Milano, Mimesis, 1998.

¹⁰ Ibid., Uomo Invisibile.

Riferimenti bibliografici

John Aubrey, Three Prose Works, a cura di J. Buchanan-Brown, Center Press, Fontwell 1972.

Wystan Hugh Auden, Grazie, Nebbia, Milano, Adelphi, 2011.

Philipe Ball, L’invisibile. Il fascino pericoloso di quel che non si vede, Einaudi, Torino, 2016.

Charles Baudelaire, Il pittore della vita moderna, a cura di Gabriella Violato, Venezia, Marsilio Editori, 2002.

Zygmunt Bauman, Modernità liquida, Roma, Laterza, 2011.

Ralph Ellison, Uomo invisibile, Torino, Einaudi, 2009.

Michel Foucault, Nascita della biopolitica, a cura di François Ewald, Alessandro Fontana e Michel Senellart, Milano, Feltrinelli, 2005.

Luciano Parinetto, La traversata delle streghe. Nei nomi e nei luoghi, Milano, Colibrì Edizioni, 1997.

Platone, La repubblica, Milano, BUR, 2008.

Edgan Allan Poe, The man of crowd, tradotto da Baudelaire nel 1854 e pubblicato sul Pays nel 1855.

Nicoletta Poidimani, Utopia nel corpo. Oltre le gabbie identitarie molteplicità in divenire, Milano, Mimesis, 1998.

Lynn Thorndike, A History of Magic and Experimental Science (1934), Columbia University Press, New York, vol. IV.

Herbert George Wells, L’uomo Invisibile (1897), Milano, Mursia, 1967- 83.

Riferimenti sitografici

https://mises.org/library/invisible-man-and-invisible-hand-hg-wellss-critique-capitalism.

https://www.vorrei.org/culture/11646-la-traversata-delle-streghe.html.

Riferimenti cinematografici

La terra dell’abbastanza, scritto e diretto di fratelli Damiano e Fabio D’Innocenzo, 2018.

L’uomo invisibile diretto da James Whale, 1933.

Artista e docente di discipline grafiche e audiovisive, vive e lavora in provincia di Monza e Brianza. Si è diplomata all’Accademia di Belle Arti di Brera nel corso triennale di pittura e magistrale in fotografia, con una tesi sul femminismo intersezionale. Durante gli studi ha frequentato il corso di metodologie e tecniche del contemporaneo a cura Simone Frangi e partecipato al workshop di ricerca “Politiche della Sessualità e Culture Visuali”, a cura di Dafne Boggeri e con la collaborazione di Compulsive Archive. Ha partecipato a pubblicazioni collettive con editori indipendenti tra cui Ditopublishing, CazzoMagazine, e Psicograficieditore. Ha esposto in diverse mostre collettive tra cui Centrale Festival, DonneadArte, e AltraMarea Festival. Ha scritto per riviste indipendenti online come Inactual Magazine e Ratpark magazine.

Entra

in dialogo

con noi

Siamo sempre alla ricerca di nuove connessioni, idee e collaborazioni. Se vuoi proporre un progetto, ricevere informazioni sulle nostre attività o semplicemente condividere una riflessione, scrivici.