- Alessandro Rossi

- Luglio 4, 2025

Siamo meridionali bianchi: parliamo di colonialismo

A che club apparteniamo? Il confine del Sud globale passa da Roma? Siamo colonizzati o colonizzatori?

Tutte queste domande mi vengono in mente quando sento parlare di colonialismo meridionale, nella fattispecie portato avanti dai piemontesi prima e dallo stato italiano poi fino ai giorni nostri. Voglio fare chiarezza subito prima di entrare nel vivo del discorso: non sono un addetto ai lavori. Non ho lauree in post-colonial studies, non lavoro nel campo della questione meridionale, non sono un sociologo né uno storico. Sono un semplice meridionale interessato alla questione (pun intended) che, approcciandosi ad essa rimane stupito di un uso cosí libertino del termine colonialismo che si sta usando per indicare il rapporto tra Nord e Sud Italia.

Sono conscio che questo non sia il modo migliore per “vendermi”, ma è una premessa che tengo a fare per fornire una chiave di lettura importante delle mie posizioni, che potrebbero essere parziali o aneddotiche, ma che secondo me aiuteranno a mettere a fuoco alcune (a mio parere…) contraddizioni nel discorso attuale sulla questione meridionale.

Partiamo con le domande fondamentali: il Sud è stato colonizzato dal Nord? Lo è ancora?

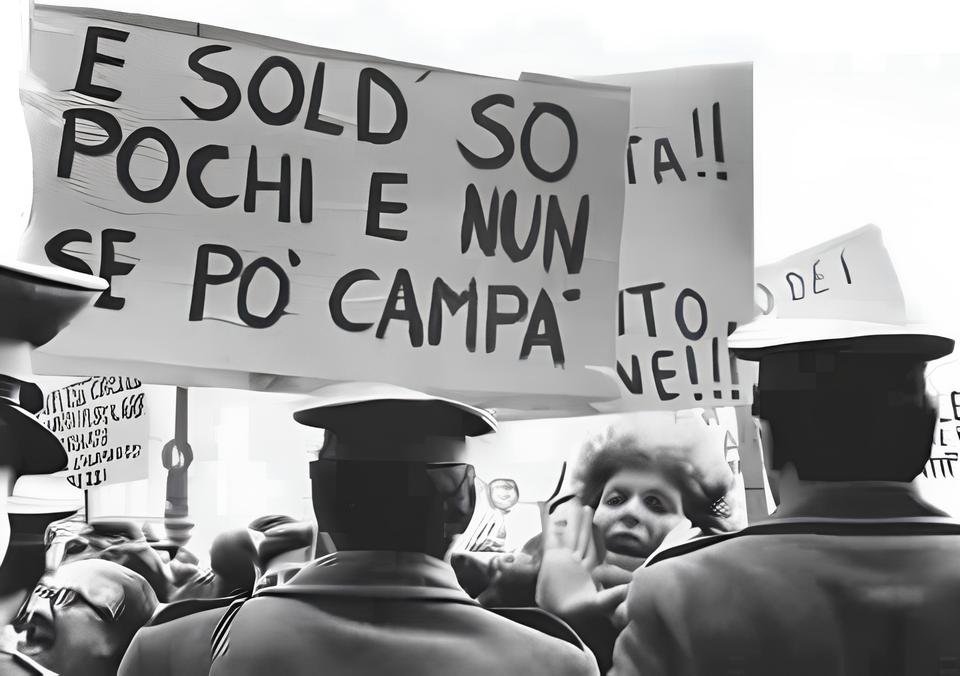

Credo di non offendere nessuno se dico che la risposta, in un certo ambiente progressista (a cui io mi sento vicino per altro), sia un indubbio ‘sí, siamo stati colonizzati’. I motivi a favore sono parecchi ovviamente ed è quasi inutile elencarli: le promesse post-unitarie mancate, la repressione feroce del brigantaggio (declinato ora quasi come guerra di resistenza partigiana), l’indifferenza (e in alcuni casi attiva soppressione o quanto meno scherno) delle lingue e dialetti locali, la discriminazione sfociata in vero e proprio razzismo dall’Ottocento fino ai giorni nostri, gli investimenti quasi nulli sul territorio (o semplicemente sperperati) che lo hanno nei fatti reso il proletarificio d’Italia, i ricatti politici… chiunque nato a sud di Roma sa di cosa sto parlando e conosce bene l’idea di venire da un posto ‘maledetto’: le Indie di noi altri per parafrasare un gesuita spagnolo del ‘600 (un’epoca di vera colonizzazione…).

Il Meridione quindi è stato chiaramente vittima in un rapporto profondamente (e volutamente) sbilanciato nei confronti del Settentrione. Notoriamente Gramsci usò spesso il termine “colonialismo” per definire questo rapporto. Non solo: leggendo i libri di Fanon si possono trovare molti punti in comune tra il punto di vista dei colonizzati (i dannati della Terra) e quello dei meridionali: la subalternità, l’aspirazione all’emancipazione da se stessi, l’idealizzazione dell’altro – che siano i colonizzatori bianchi nel caso di Fanon o i settentrionali nel nostro. In entrambi i casi, lo sforzo nel diventare qualcun altro e la vergogna per le proprie origini è lampante. Per un meridionale viene naturale specchiarsi nelle sue pagine: quanti nostri amici fuori sede sono tornati con un accento forzatamente nordico? Quanti si sono inorgogliti perché “non si sente che sei meridionale”? Quanti si sono vergognati delle parti della propria cultura piú spiccatamente meridionali – superstizioni, affascini, cibi poco glamour, tarantelle?

E quanti di noi le hanno invece apprezzate come le si apprezza qualcosa di esotico, facendo otherism di noi stessi? L’altro lato della medaglia di questo razzismo è stato spesso l’esotizzazione del Meridione come terra sí selvaggia e arretrata, ma cosí bella e peculiare.

Noi saremo pure arretrati e piú poveri, ma abbiamo un cuore grande cosí sembrano dire tutte – o quasi – le espressioni di (pseudo-)orgoglio meridionale. Abbiamo interiorizzato un modo malato e paternalistico di concepirci, piú vicina all’idea del buon selvaggio ottocentesco che a quella (vivaddio) materialistica di gente sfruttata in un rapporto dialettico col Nord più ricco e industriale. Una visione paternalistica che ci ha convinto che possiamo solo vivere di turismo (come se non potessimo per qualche motivo aspirare ad altro, ma solo a continuare a zappare e ad offrire spiagge e sasizze agli avventori più ricchi di noi).¹

Ma questo basta a dirci colonizzati? La nostra storia somiglia di piú a quella della Germania o a quella della Nigeria? Chi di noi si sentirebbe a suo agio nel dire a persone indiane, nigeriane, haitiane, australiane First Nations che noi condividiamo la stessa storia di colonizzazione? Ci accuserebbero – e a ragione! – di fare white innocence e appropriazione. Conscio forse di prendere troppo alla lettera l’idea di colonizzazione meridionale di cui molti parlano o di non capirne un nuovo significato più ampio, credo che l’utilizzo di questo termine in questo caso sia fuori luogo e che bisognerebbe distaccarsene. O come dicevo all’inizio vogliamo tracciare un nuovo confine tra Sud e Nord globale e farlo passare da Roma? O magari dal Po?

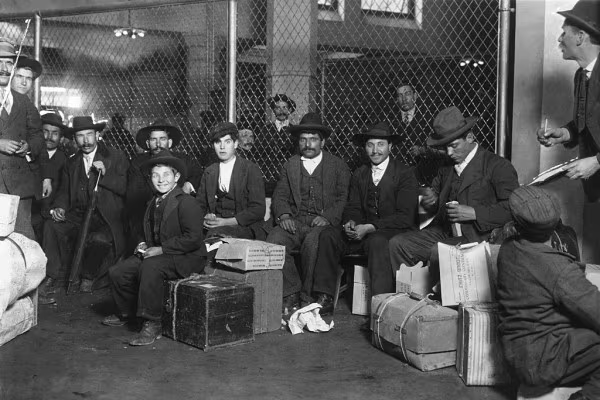

Con buona pace di Pino Aprile, da anni faro di questa visione coloniale del Sud e cosí ubriaco di appropriazione che considera il termine terrone alla stregua della n-word americana (che lui si sente libero di usare per intero), noi non abbiamo condiviso la stessa sorte. Come nota Carla Panico in un suo recente articolo, questa equiparazione dell’anti-blackness con l’antimeridionalismo può portare a processi auto-assolutori nel contesto globale di dinamiche di potere. In altre parole: dirci “altro” rispetto ad un Nord (che sia Nord Italia o Nord Europa) piú potente e ricco non ci pone naturalmente nel gruppo dei colonizzati del Sud globale, sia per ragioni storiche che per ragioni economiche. Anche se storicamente gli italiani sono stati spesso discriminati all’estero (USA, Francia, Svizzera) nel boom di migrazioni post-unitarie, questo avveniva contemporaneamente alle prime conquiste coloniali italiane fino alla disgustosa aggressione all’Etiopia e alle leggi razziali. Come possiamo definirci colonizzati se contemporaneamente abbiamo contribuito ad imprimere la nostra impronta coloniale (e criminale) per quasi un secolo sul Mediterraneo e il Corno d’Africa?

Un po’ di esempi per combattere l’auto-assoluzione: il mio compaesano Michele Bianchi, gerarca fascista della prima ora e calabrese, fu primo segretario del Partito Nazionale Fascista. Il Ministro degli Esteri durante la guerra coloniale in Libia era un conte campano, Pasquale Stanislao Mancini. Fin dai primi governi post-unitari la presenza di ministri meridionali è massiccia (già tre con Farini nel 1862). Il Governo Crispi (siciliano) fu forse il piú grande promotore di espansione coloniale dell’Ottocento. Sono solo pochi esempi di come il Meridione, già dalle prime ore, sebbene in stato di subalternità, facesse parte integrante dello Stato italiano (e delle sue malefatte). Alle colonie questo non era concesso. Sebbene le già citate stragi post-unitarie siano una ferita permanente (e da ricordare e celebrare!) nella storia italiana, equiparare l’annessione meridionale ai Savoia a – per esempio – la conquista inglese dell’India, delle colonie in Africa e dei genocidi e crimini commessi, sarebbe ridicolo sia per quantità di morti che per dinamiche di potere.

La causa sostanziale – e qui si crea spesso un forte cortocircuito – della differenza tra le colonizzazioni europee nel Sud globale e la presunta colonizzazione meridionale è a grandi linee questa: la prima è stata un progetto di conquista di luoghi altrui e necessariamente altri in cui la differenza culturale rappresentava proprio la causa della conquista, la seconda no. Se gli imperi spagnoli e portoghesi si vestivano di un impegno canonizzatore convertendo le popolazioni indigene e cosí giustificandone l’assoggettamento e sterminio, i successivi imperi francesi, olandesi e britannici fondavano il proprio potere su una presunta superiorità razziale e culturale, seguiti poi da tedeschi, belgi e italiani.

Ma questo non è quello che successe in Italia durante e dopo il Risorgimento. Il Risorgimento accadde per via di prossimità (o addirittura unità) culturali e non viceversa. Per quanto il nostro Paese sia stato diviso per millenni, trovo velleitari gli sforzi di chi tenta di nasconderne il legame culturale. Anche se gli esempi si sprecano, mi piace ricordarne alcuni “locali” di miei conterranei. Il filosofo cosentino Bernardino Telesio, primo tra gli uomini nuovi secondo Francis Bacon, studiò prima a Cosenza, poi a Milano, Roma, Venezia e infine Padova. Non a Costantinopoli, Madrid o Parigi. Ebbe una vita simile Giovan Battista Amico, astronomo cosentino ammazzato (si dice) per invidia delle sue scienze e virtù. Petrarca e Boccaccio impararono il greco da un monaco calabrese (Barlaam di Seminara). Spostandoci dalla Calabria e di qualche secolo possiamo prendere Giacomo Leopardi da esempio: l’intellettuale italiano forse per eccellenza nacque nello Stato Pontificio, scrisse in italiano, divenne famoso e visse a Milano, Bologna, Firenze, Pisa (che anche all’epoca erano in stati diversi cosí come potevano esserlo l’Austria e la Francia) e morí a Napoli.

Il Risorgimento stesso, spesso descritto come pura guerra d’invasione savoiarda, ha goduto di un significativo apporto meridionale. L’evento risorgimentale piú importante della mia cittಠè probabilmente l’arrivo e la fucilazione dei Fratelli Bandiera e dei propri compagni. Poca attenzione è stata invece data ai patrioti cosentini – la cui rivolta aveva pur acceso le speranze dei Fratelli e dei compagni – fucilati solo poco tempo prima (marzo 1844). Cosí come di poca fama hanno goduto i cinque martiri di Gerace di tre anni dopo.

Questo lungo percorso di interconnessione culturale e politica rende difficile pensare al Sud come un’entità totalmente “altra” rispetto al Nord. I legami erano e sono profondi, strutturali. É anche innegabile che ci sia stato uno squilibrio nella redistribuzione del potere e delle risorse, ma parlare di “colonialismo interno” rischia di oscurare questi intrecci storici, semplificando un rapporto che fu (ed è) sì ineguale, ma anche co-costruito. La subalternità non implica automaticamente sottomissione, e fare paragoni con l’imperialismo europeo globale vuol dire perdere di vista il contesto della nostra storia nazionale.

La mia opinione è che il discorso coloniale applicato al Sud rischi di diventare uno strumento identitario autoreferenziale. Mi sembra che importiamo in modo acritico categorie nate in contesti molto diversi, come i rapporti coloniali, piegandoli a un racconto che poco ha a che fare con la nostra realtà. È una forma di appropriazione culturale, certo involontaria, ma che tradisce (forse) una certa immaturità e un po’ di provincialismo. Invece di interrogarci con onestà sul nostro ruolo storico (sia attivo che passivo, intendiamoci) preferiamo rifugiarci in narrazioni assolute che ci deresponsabilizzano.

E non siamo nemmeno un caso unico, anche se esemplare. Il Sud Italia condivide molte dinamiche di marginalizzazione con altre regioni “periferiche” d’Europa come il Sud del Portogallo, l’Andalusia e il centro in Spagna, il Nord e il Galles nel Regno Unito (con differenze di PIL comparabili alle nostre) e via discorrendo. Anche l’ex Germania Est, sebbene parte di uno dei paesi economicamente più avanzati del mondo, continua a registrare dislivelli significativi rispetto all’Ovest. In tutti questi casi, e in Italia in misura maggiore, si tratta di fratture interne figlie di politiche sbilanciate derivate dal capitalismo selvaggio di fine ‘800 e inizio ‘900 (e odierno) che hanno acuito le divisioni economiche interne. Sappiamo bene come capitalismo e colonialismo siano interconnessi, ma ciò non implica che tutti i proletari del mondo siano colonizzati.

Detto questo, è importante riconoscere da dove viene il nostro richiamo, forse viscerale, al termine “colonialismo”: viene dalla condivisione di un’esperienza di sfruttamento e marginalizzazione. Ma questa parziale condivisione di condizione materiale con altre aree subalterne del mondo non ci rende colonie. Esiste una differenza fondamentale tra essere parte svantaggiata di uno stato-nazione, e l’essere stati popoli conquistati e disumanizzati da potenze straniere.

Se vogliamo davvero capire chi siamo e dove siamo, non possiamo limitarci a ripetere schemi altrui: serve un linguaggio nostro capace di dare voce alla nostra situazione in bilico tra una whiteness europea e i popoli mediterranei.⁴ Una situazione complessa (e anche disomogenea)⁵ da curare e riconoscere ma non da ridurre a vanto identitario o a folklore da esibire per sentirci fieramente “altri” in modo consolatorio e catchy agli occhi altrui più che dei nostri.

La valorizzazione delle nostre radici deve invece andare di pari passo con l’impegno per il progresso sul piano materiale: infrastrutture, industria, innovazione, lavoro dignitoso. Senza dignità economica, la nostra cultura rischia di diventare una carta da parati buona da mostrare a turisti biondi in vacanza low-cost sulle nostre spiagge.

Note

¹ Lo dico con tutto il rispetto e l’orgoglio per la cultura contadina meridionale (così come rispetto quella settentrionale) e soprattutto la cultura culinaria meridionale che (con tutto il rispetto per il gorgonzola e la polenta) ha effettivamente reso l’Italia famosa nel mondo ed è parte integrante della nostra identità.

² (Si è capito che sono cosentino?)

³ Sono conscio di partecipare alle Oppression Olympics qui… e di perdere!

⁴ Bisognerebbe anche chiedersi se la nostra complessità vada spiegata soltanto tramite una contrapposizione col Nord. E forse anche chiedersi quanto sia omogeneo il Sud in questa sua condizione.

⁵ Napoli e Palermo sono omogenei con la Gallura e la Locride? O con gli albanesi e i greci di Calabria?

Alessandro Rossi è un calabrese emigrato a Londra per provare a fare lo scienziato. Gli piace la fisica, mangiare, bere, leggere e ogni tanto scrivere. Perdonatelo.

Entra

in dialogo

con noi

Siamo sempre alla ricerca di nuove connessioni, idee e collaborazioni. Se vuoi proporre un progetto, ricevere informazioni sulle nostre attività o semplicemente condividere una riflessione, scrivici.